Ensayo. Crisis de derechos y oportunidades

de niñas y mujeres indígenas en Guerrero

Frida V. Hernández Ojeda*

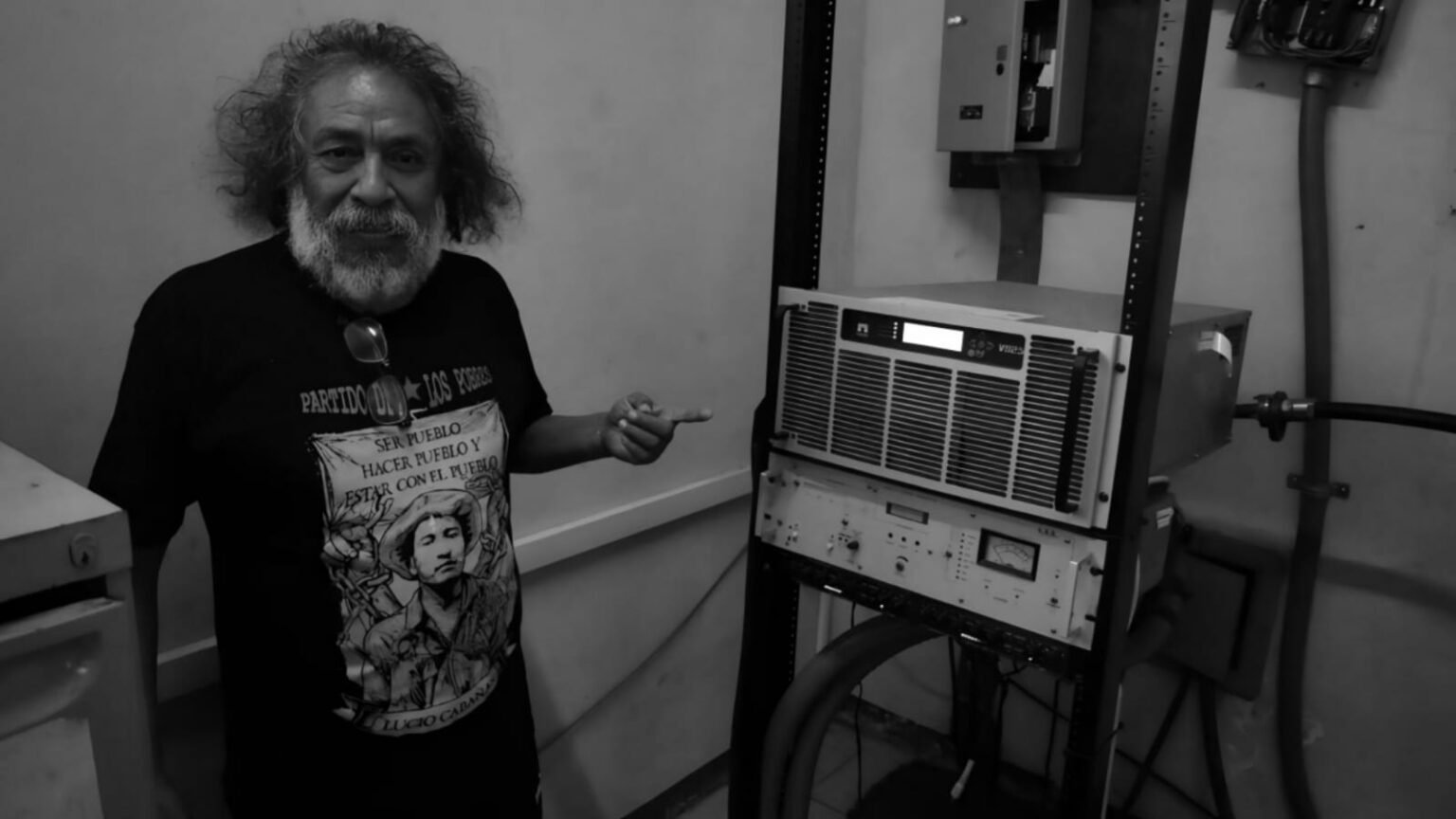

Fotografía: Isael Rosales/Tlachinollan

La situación y condición de niñas y mujeres en Guerrero, es decir de la mayoría de guerrerenses (52%), es alarmante y refleja una crisis multifacética que abarca desde la violencia en todos sus tipos y modalidades, hasta la falta de oportunidades educativas y laborales.

Estas violencias y discriminaciones se exacerban dependiendo de las características étnico-raciales y estrato socioeconómico al que pertenecen, así como de otras características culturales como la lengua materna. A pesar de que en México el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) reconoció 68 lenguas indígenas, la realidad es que en pleno 2025 sigue siendo indispensable hablar español para acceder a derechos como educación, salud y justicia.

En 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que 495,585 personas en Guerrero hablaban una lengua indígena, de las cuales el 60.5% de los hablantes monolingües de lengua indígena eran mujeres. Además, el porcentaje de mujeres indígenas rurales en Guerrero es mayor que el promedio nacional.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales, a pesar de los avances legislativos en materia de derechos de niñas y mujeres indígenas, la realidad es que en Guerrero dicha población sigue padeciendo violencia sistemática y estructural.

Si bien la violencia contra niñas y mujeres es un problema generalizado en toda la entidad, entre niñas y mujeres indígenas se presenta un mayor grado de violencia física y sexual, incluso desde edades muy tempranas. Dicha violencia y discriminación se acentúan aún más en contextos de pobreza y falta de acceso pleno a servicios básicos.

Nuestro país cuenta con un amplio marco normativo de protección de los derechos humanos en general y de niñas y mujeres en particular, mismo que se robusteció y fortaleció a partir de la reforma constitucional de 2011, en la que se incorporó la obligatoriedad para todas las autoridades del Estado mexicano de observar lo dispuesto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y se estableció que los derechos humanos deben prevalecer sobre los usos y costumbres, especialmente en el caso de mujeres, niñas y adolescentes.

A pesar de ello, persiste la violencia política, cultural e incluso la comunitaria contra las mujeres y niñas de nuestro país, y ni el marco normativo ni las políticas públicas orientadas a proteger y garantizar los derechos humanos de niñas y mujeres, han sido suficientes para erradicar por completo prácticas que las violentan, por ejemplo, los mal denominados “matrimonio infantil” y “cohabitación forzada”, eufemismos que buscan minimizar y naturalizar la pederastia y el secuestro infantil.

En el caso particular de Guerrero, fue hasta el 20 de octubre de 2022 cuando la LXIII legislatura presentó la iniciativa para prohibir el “matrimonio infantil”, nueve años después de que nacionalmente se reconociera que los derechos humanos de niñas y mujeres no pueden estar sometidos a usos y costumbres que atenten contra su integridad como personas.

La resistencia a estos avances legislativos nacionales encuentra cobijo en la artificial dicotomía entre el puritanismo cultural de los pueblos originarios versus la protección de los derechos humanos, presentados como imperialismo occidental por dicho esencialismo indigenista. Este supuesto debate parte de la idea de que la violencia sexual contra niñas y mujeres -llámese pederastia, secuestro, trata de personas, ablación genital, etcétera.- debe defenderse como identidad de pueblos originarios, cuando en realidad muchos de los elementos que permearon sus usos y costumbres son herencia colonial, sincretismos o paralelismos culturales. Por ejemplo el machismo exacerbado, fue una imposición cultural de los primeros españoles que, tras el genocidio, no dudaron en colocarlo como identidad al igual que el catolicismo.

La persistencia de estas imposiciones culturales como elemento de la identidad nacional prevalecen hasta el día de hoy en lo que Aníbal Quijano denomina colonialidad. Muestra de ello es el hiper catolicismo mexicano frente al catolicismo en decadencia de España.

Diferentes feministas latinoamericanas, indigenistas, lesbofeministas, autónomas, comunitarias, así como ambientalistas, han señalado el peligro y la perversidad detrás de dicho esencialismo indigenista para justificar prácticas que atenten contra la dignidad de niñas y mujeres. Si bien es cierto que las comunidades indígenas necesitan atención a sus demandas específicas, éstas no se pueden recoger en un documento homogéneo ya que sus realidades materiales, culturales y cosmovisiones son muy diversas.

La interculturalidad no implica únicamente incluir a los pueblos originarios como un grupo uniforme en un apartado o una ley específica, significa la integración para que por la vía de los hechos las comunidades enteras puedan acceder a derechos tanto constitucionales como comunitarios, reconociendo desigualdades histórico materiales para que de manera equitativa estas puedan contrarrestarse.

En las cosmovisiones de varios pueblos originarios de Abya Yala, la laceración de una o varias personas pertenecientes a la comunidad, representa un daño a toda la comunidad en sí, porque a diferencia del individualismo, se suelen concebir como un todo unificado, comunidad, personas, animales y naturaleza, de ahí que las ideas individualistas libertarias de progreso choquen con sus valores y formas de concebir el mundo, y de ahí que los principales ambientalistas en Abya Yala sean personas ligadas a una comunidad originaria, a un territorio determinado.

Por ello, el desplazamiento forzado por la criminalidad o los megaproyectos extractivistas no sólo compete a la expulsión física del territorio, sino además atenta directamente a una parte constitutiva de sus identidades.

Frente al comunitarismo de poblaciones originarias, el machismo y la hostilidad exacerbada en México y sobre todo en Guerrero contra niñas y mujeres, corresponden a una concepción colonialista patriarcal de propiedad privada individualista. Por lo que su persistencia, es parte de esa colonialidad, el mundo dicotómico entre femenino y masculino, entre fuerte y débil, entre proveedor y cuidadora, entre dominador y sumisa no es más que una forma de ordenar el mundo exacerbando el machismo por quienes en su momento les convino ordenarlo así.

Dentro de estas herencias impuestas coloniales y patriarcales, se erige una de las instituciones fundacionales del patriarcado, la prostitución, si bien existen prácticas que antropólogos a favor del “trabajo sexual” acomodan para presentarlas como prostitución prehispánica, Fueron españoles quienes la impusieron tal y como se practicaba en la Europa de la época. Determinaron que esta debería estar en calzada de Tlalpan, a la salida de la ciudad de México rumbo a Acapulco, para que los viajeros pudieran acceder a ellas. Como institución colonial y patriarcal, la prostitución es además pederasta, edadistas y racista. El término trata de blancas pone de manifiesto que sólo la explotación sexual de las mujeres blancas era considerada violencia.

Los colonizadores europeos en cada ciudad importante que invadían, secuestraban mujeres “exóticas” para poder abusar de ellas, esta es otra herencia colonial que México adoptó como propia, hasta el día de hoy diversos medios repiten que el “trabajo sexual” es “trabajo como cualquier otro”, aunque sean muchas más mujeres ejerciéndola que hombres, y aunque los riesgos físicos, psicológicos y emocionales sean mucho mayores que incluso en condiciones de explotación laboral.

La otra afirmación repetida constantemente como herencia colonial, es que es “el oficio más antiguo del mundo, como si la antigüedad justificara cualquier práctica. Además, antropólogas han demostrado que la partería fue la actividad de las mujeres más antigua de la que se tiene registro, mucho antes de la imposición ritualista, religiosa y patriarcal de la prostitución en la antigua Grecia.

Cuando se habla de violencia sexual en Guerrero, no solo se habla de “matrimonios infantiles” y “cohabitación forzada” normalizadas bajo usos y costumbres contra niñas y mujeres, se habla también de lo normalización qde la explotación sexual en general.

En foros y redes sociales, abundan hombres que alardean de excitarse sexualmente ante la vulnerabilidad económica y a veces hasta física de mujeres en situación de prostitución. Existen múltiples redes de trata de personas con fines de explotación sexual y “pornografía infantil” que, si bien se encuentran por todo el país, en Guerrero estas redes de pederastia se caracterizan por operar de día y de noche abiertamente, incluso en espacios públicos.

La documentación -principalmente periodística- de estos casos evidencia que, nuevamente, la población más vulnerabilizada es la indígena, pues múltiples reportajes dan cuenta de cómo niños y niñas indígenas son comprados en localidades al interior del Estado para ser trasladados y explotados laboral y sexualmente en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo. Las autoridades no solo están al tanto de esta problemática histórica en Guerrero, en el año 2020 el video de promoción turística de Acapulco “Mom, I´m in Acapulco”, contenía simbolismos y mensajes dirigido a pederastas, haciendo inca pie en que en el puerto no hay reglas.

En el caso concreto de Acapulco, un lugar que se ufana de ofrecer servicios accesibles para todos los bolsillos, la violencia sexual también está al alcance de cualquier bolsillo, al macho de derechas y al de izquierdas, al empresario y al empleado u obrero, los une la violencia sexual; en resort todo incluido y familiares, mientras la esposa hacen yoga y los hijos se entretienen en el kid’s club del hotel, el padre de familia puede acceder a un masaje “con final feliz”, o pueden vacacionar cual grupo de jubilados para adquirir niñas y niños en sus villas de hotel o Airbnb.

Para el proletariado están los lugares más económicos en dónde mujeres extremadamente vulnerabilizadas por la pobreza, la escasa salud y la vejez por una ficha o cerveza hacen felaciones, con la posibilidad de hacer esta práctica de manera individual o grupal, ya sea para alardear de ello o porque les erotiza verse así entre amigos, lo hacen en público porque es algo de lo que se sienten orgullosos.

La doble moral en Guerrero favorece que, mientras abundan hombres alardeando de ser puteros, estos mismos señalen a mujeres por hacer uso de su libertad sexual o simplemente se vistan de acuerdo con las altas temperaturas de algunas regiones del Estado, ambas prácticas totalmente dentro del ejercicio de sus derechos y libertades, sin abusar de la vulnerabilidad de otro ser humano, pero fuertemente sancionado socialmente.

Esta cultura machista es la que está detrás del contexto de violencia contra las mujeres en Guerrero. Las estadísticas indican que la violencia contra niñas y mujeres en la entidad ha alcanzado niveles críticos; muchas niñas y mujeres guerrenses viven bajo la amenaza constante de la violencia física y sexual, a la que se suma la violencia digital; basta ver el grado de virulencia y amenazas en redes sociales en dónde desde perfiles personales totalmente identificables, se amedrenta, amenaza e incluso se intimida con violencia sexual, tortura o feminicidio, aun -o sobre todo- tratándose de mujeres del ámbito público. La policía cibernética, al igual que la de a pie se ve incapacitada frente a las múltiples denuncias de cualquier tipo de violencia.

Así mismo, los altos porcentajes de impunidad en Guerrero hacen casi imposible sentirse segura en la entidad siendo mujer. Si bien todo México presenta más de 90% de impunidad en delitos graves, en Guerrero la norma en este tipo de delitos es que no existan inculpados ni detenidos.

En 2023, de acuerdo con datos oficiales emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron 1,401 homicidios dolosos, cifra que supera la media nacional. Sin embargo, la propia fiscalía general de Justicia del Estado de Guerrero discrepó de tal estadística, pues en sus registros reporta 1,408 homicidios dolosos. En dicho año la Fiscalía no esclareció ni una sola investigación abierta por dicho delito por lo que la impunidad en la entidad en homicidio doloso alcanzó el 100%.

En cuanto a desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, la comisión de búsqueda de Guerrero y la Fiscalía reportan fichas de desaparecidas que no dejan de aumentar y cuando llegan a presentar su aparición, no se especifica si están vivas, muertas y mucho menos la detención de personas implicadas en dicha desaparición.

En cuanto a subregistro de feminicidios, este se debe a la resistencia de la fiscalía a reconocerlos como tal, esta sigue sin acatar la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta que toda muerte violenta de niña o mujer debe ser investigada desde el inicio con el protocolo de feminicidio.

En comunidades rurales muchos feminicidios y homicidios dolosos quedan sin registrarse, ahí la realidad es aún más grave: muchas mujeres no solo enfrentan violencia familiar, sino también la presión de un entorno comunitario que refuerza roles y violencias de género.

Para el año 2022, se reportó que el 24.5% de la población de 5 a 17 años en Guerrero vivía en condiciones de trabajo infantil, lo que se traduce en aproximadamente 229 mil niñas y niños que deben abandonar la escuela para contribuir económicamente a sus familias. Este fenómeno no solo limita sus posibilidades de desarrollo individual, sino que perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad entre niñas y niños.

Las niñas, en especial, son más propensas a dejar la escuela, ya sea para cuidar a hermanos menores o porque sus padres las casan o venden jóvenes, lo que restringe su acceso a una educación digna y a oportunidades laborales en el futuro.

En conclusión, la intersección de la violencia, la pobreza y la falta de educación crean un panorama sombrío para las guerrerenses. Las mujeres de comunidades rurales enfrentan la violencia como un fenómeno capital y son además sujetas de desconfianza y marginación.

En muchas culturas rurales, la idea de que una mujer debe permanecer en casa y cumplir con roles tradicionales configura la percepción del lugar de la mujer en la sociedad, visto a menudo como necesario. Sin embargo, este enfoque ignora sus derechos humanos y contribuye a la perpetuación de estructuras machistas opresivas.

Además, la condición de salud de niñas y mujeres en Guerrero es crítica. El acceso a servicios de salud es limitado y casi nulo cuando se trata de salud sexual y reproductiva. Muchas mujeres no tienen la información ni los medios necesarios para tomar decisiones sobre su salud, lo que se traduce en altas tasas de embarazos adolescentes y complicaciones relacionadas con la salud sexual. Las instituciones de salud pública, a menudo carentes de recursos, no logran cubrir las necesidades básicas de estas mujeres, lo que amenaza más sus vidas.

La atención a la comunidad es forzada a repensarse a la luz de estos retos. Las iniciativas de mejorar la calidad de vida y la condiciones materiales reales de las mujeres son mucho más urgentes que las falsas sensaciones de “empoderamiento femenino”, lo que se debe hacer es fortalecer políticas públicas esenciales para cambiar su realidad material.

Las alianzas entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para poder hacer frente a estas realidades. La concienciación sobre los derechos de las mujeres debe ser una prioridad, promoviendo campañas que otorguen oportunidades reales y tangibles más allá del discurso del empoderamiento, el acceso a derechos fundamentales en sus lenguas es fundamental para ello, la garantía de educación obligatoria también, el reconocer que existen familias proxenetas para contrarrestarlas es otro tema pendiente y polémico que cuesta trabajo reconocer, pero es fundamental para cambiar dinámicas naturalizadas en muchas comunidades de Guerrero.

Tomando en cuenta todo esto, es vital que se implemente un enfoque integrador, que no solo aborde la violencia directa que sufren las mujeres, sino que también el contexto cultural y socioeconómico que las afecta.

La lucha por la igualdad de género en Guerrero debe ser un esfuerzo colectivo que involucre a todos los sectores de la sociedad: educativo, gubernamental, comunitario y familiar.

La clave radica en fomentar un cambio cultural que reconozca el valor intrínseco de cada mujer y niña como personas, y nuestro reconocimiento como mayoría poblacional, cuando se habla de pueblo, se habla de niñas y mujeres, cuando se deja de atender a niñas y mujeres se deja de atender al pueblo, si no se protege su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a la justicia, su derecho a la educación, sus derechos a la salud, etc. no se está velando por los derechos del pueblo.

Es imperativo que, como sociedad asumamos nuestras responsabilidades en la normalización de la violencia contra niñas y mujeres, no basta con visibilizar en los otros las violencias si no empezamos por modificar patrones culturales en nosotras y nosotros mismos, así como en nuestros entornos más inmediatos.

No basta con evitar ser partícipes del machismo, es indispensable reprobar las conductas que laceran la vida y dignidad de niñas y mujeres, hacer visible lo que sabemos que está mal, aunque nos hayamos acostumbrado a verlo, niñas y niños vendiendo a altas horas de la noche o en horario de escuela, la justicia en México va de la mano de la opinión pública y somos nosotras y nosotros quienes la construimos.

Como plantean varias feministas, las dos estrategias más comunes del patriarcado son 1) hacernos creer que hagamos lo que hagamos no podemos contra él y 2) Hacernos creer ya hemos conseguido la igualdad. Al menos en Guerrero, estamos lejos de vislumbrar la igualdad, de sentirnos seguras y libres, de dejar de sentirnos valientes o imprudentes cuando salimos, o incluso acostumbrarnos a reportar que llegamos bien, parece que ya olvidamos como es vivir sin miedo, las mujeres guerrerenses, el pueblo, nos encontramos secuestradas en nuestro propio Estado, lo único que nos queda es la esperanza de que los próximos gobiernos se preocupen realmente por combatir la inseguridad y la hostilidad patriarcal en la entidad.

*Frida V. Hernández Ojeda, politóloga guerrerense especialista en violencia contra las mujeres, interculturalidad y anticolonialismo. Investigadora de Red académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía (RAIEPP), maestra invitada en el Máster de Violencia Sexual en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, colaboradora en proyectos decoloniales en el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.